デジタルルックラボ 川上一郎

本稿は(株)ユニワールド発行の月刊FDI 2009年8月号に連載した記事をWEB閲覧用に筆者が再編集したものである。

先月号では3D 対応デジタルスクリーンの急激な増加が引き金となって、3 年後には米国の3 万8

千スクリーンのうち、2万スクリーン以上がデジタル化される見通しとなったことをお伝えしたが、英国スクリーンダイジェスト社からはハリウッド大手スタジオが全面的にデジタル配給へ移行する決断をしたとの刺激的なレポートも出されている。

このような状況のなかでデジタルシネマ配給パッケージの色信号形式として採用されている12 ビットのXYZ 等色関数については、普段CG

関係やデジタル映像信号を扱われている関係者にとっても、なぜXYZ なのか?、なぜ12 ビットなのにピーク値が4095

では無いのか?、なぜ昼光色軌跡から外れた白色色温度なのか?、等のさまざまな疑問が生じてくる。

この疑問に対して、SMPTE DC28 でカラーマネージメント関連の規格策定に携わっていたトム・メイヤー氏が昨年10 月から6

回の連載記事を投稿しており、2回にわたって先ほどの主要な疑問点に対する回答を要約する形でデジタルシネマ配給パッケージに採用されているXYZ

等色関数によるカラーマネージメントの実際について紹介していく。

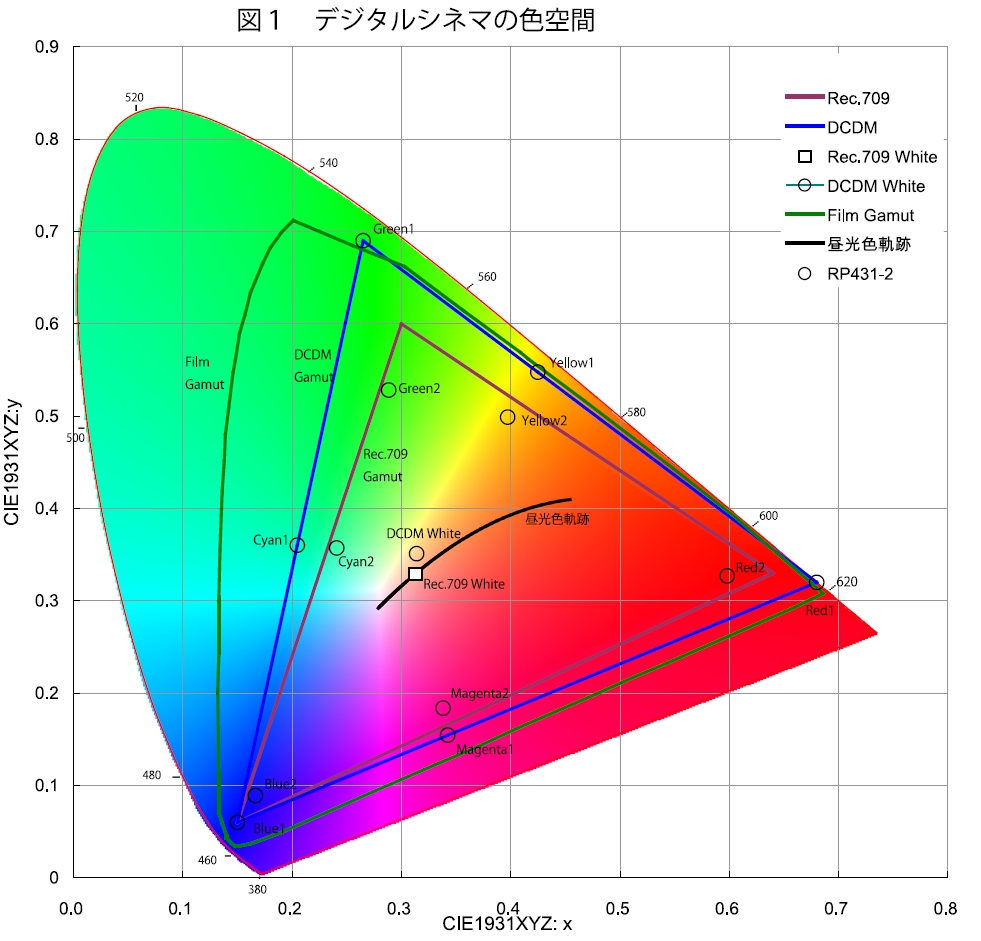

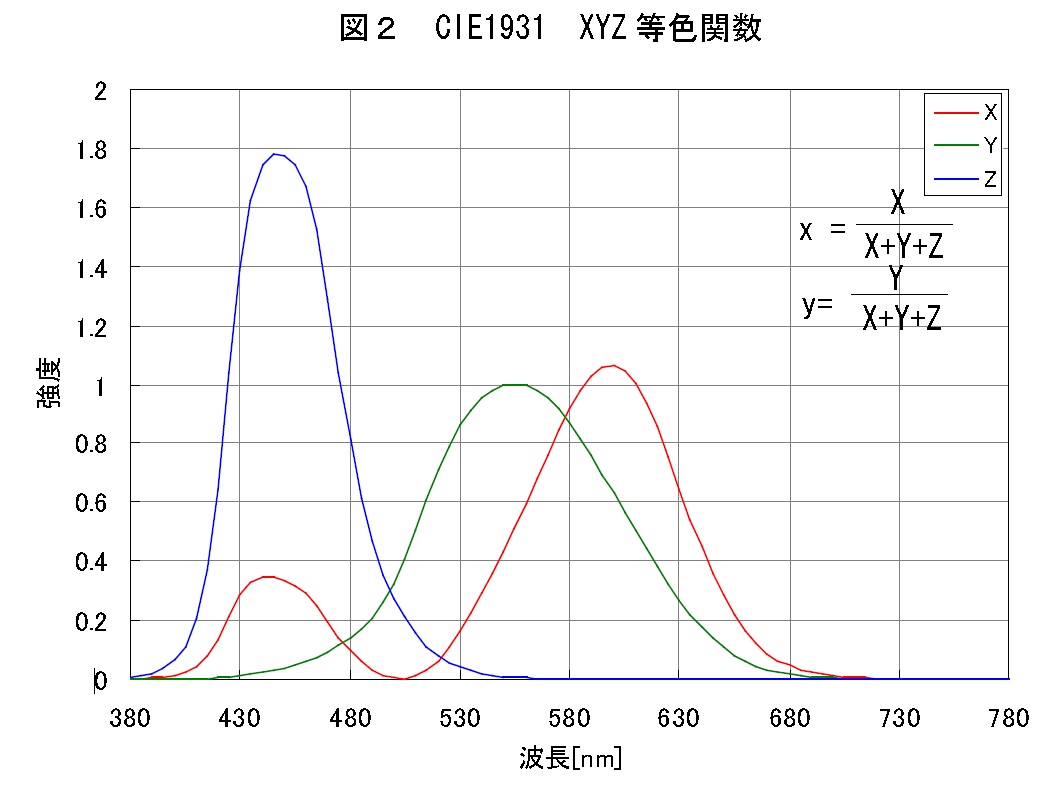

図1 にはCIE( 国際照明学会) が1931 年に制定したXYZ 等色関数によるxy

プロット図である。このxy プロット図は人間が認知し得るすべての色の範囲(輝度を除く)を表現できると言われており、かつ、このxy 色空間での2

点間の混合色(加法混色)が簡単な比例計算で求めることができることから最もよく知られている色空間の表現方法である。このxy

プロット図で着色している領域が、人間の視覚において認知しえるといわれている色空間領域を、輝度の刺激量であるY

を除外した形でプロットしており、領域の外側に波長を小文字で示している。緑方向に緩やかに膨らんで書かれている緑色の領域が、映画用ネガフィルムが表現できるとされている、いわゆるフィルム・ガマットである。青色の直線で囲まれた領域がDCP

で使用される色空間領域であり、SMPTE ではカラーマネージメントに関わる次の文書が発表されている。

SMPTE S431-1-2006 Standard f o r D - C i n e m a Q u a l i t y S c r e e

n Luminance Level, Chromaticity and Uniformity, SMPTE Rp431-2-2007

Recommended Practice D-Cinema Quality Reference

Projector and Environment, SMPTE EG431-1-2007

Engineering Guideline Digital Source Processing Color Processing for D-Cinema

この、3

件の規格・技術指針、注釈文書ではデジタルシネマの色空間および基準プロジェクターによる色再現の公差・スクリーン輝度・色再現の均一性、上映環境での環境光輝度レベル等が詳細に記載されている。

デジタルシネマの素材となるDSM(Digital Source

Master:デジタル・ソース・マスター 映画を構成する各シーンの映像素材原画)については、個々のクリエーターが自由に創造性を発揮して映像を構成するために自由に構成して良い。したがって、8

ビットのデジタルRGB 値で構成されるビットマップ形式、10 ビットのデジタルRGB によるTIFF 形式、民生用DVD カメラで撮影された4:2:0

形式NTSC 映像、35mm ネガフィルムのDPX スキャンデータ、デジタルシネマ用カメラで撮影された16 ビットTIFF ファイル、各社独自のRAW

データ連番ファイル等多様な選択枝が存在することになる。この多様な映像素材を、個々の映像素材の色空間情報を基にして12 ビットのXYZ

色信号へ符号化処理を行い、ガンマ係数2.6 の変換処理を経由して配給用のDCDM(Digital

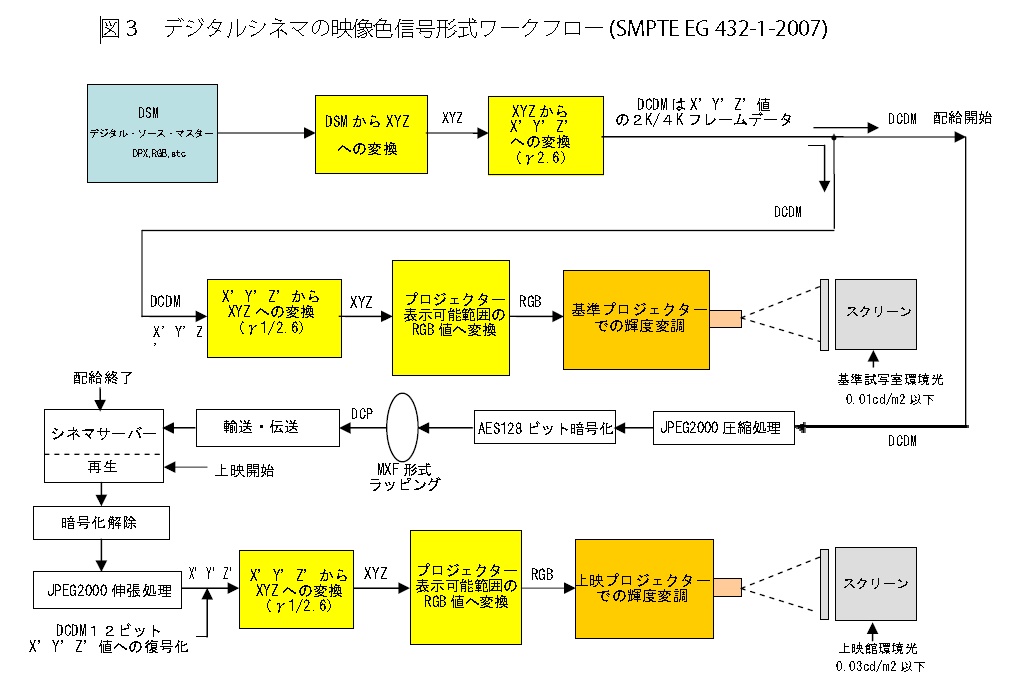

Cinema Distribution Master)へ変換する処理が行われる。このワークフローにおける変換処理の詳細については図3

の解説で後述するが、その前にXYZ 等色関数についてあらためて解説をおこなっておく。

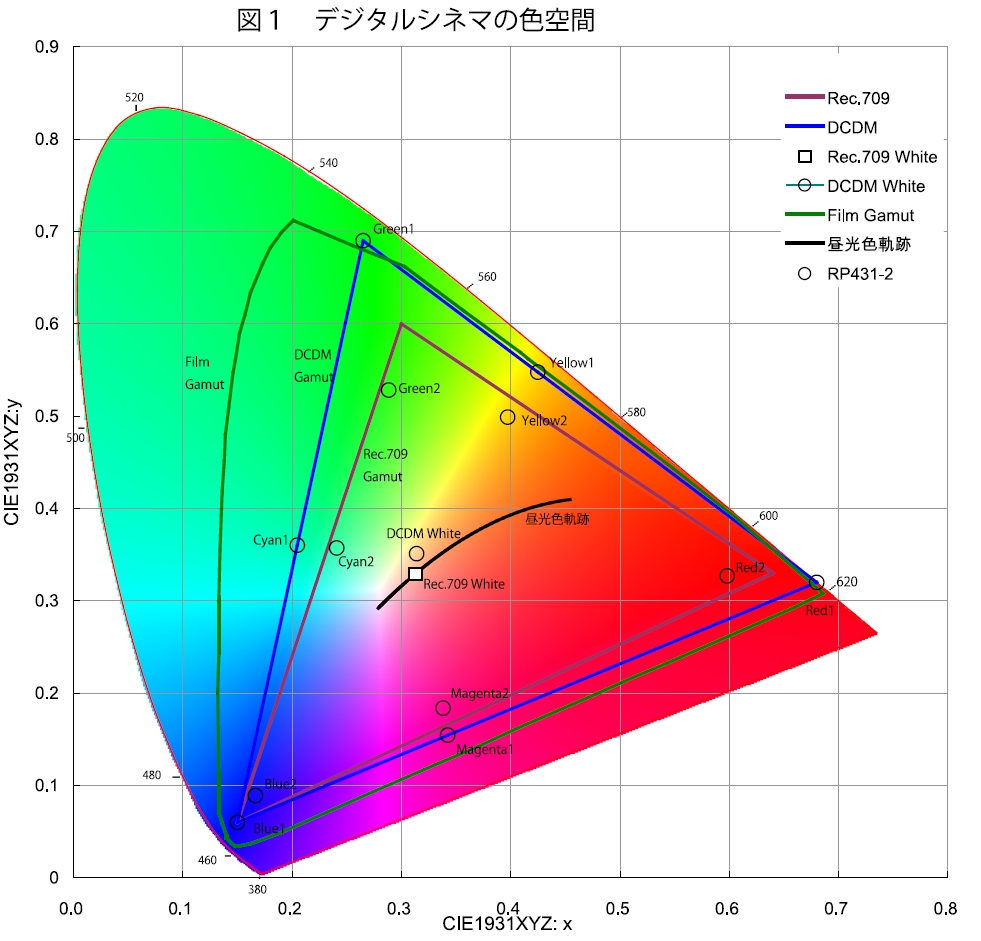

図2 に示しているのがCIE1931XYZ等色関数のグラフであり、波長550nmをピークとした人間の感じる明るさである被視感度特性応答関数をY

として、赤色側の鮮やかさを反映するために二つのピークを持たせたX 刺激値の応答関数、そして青色側の鮮やかさの指標となるZ

刺激値の応答関数で構成されている。以前の連載記事で人間の視覚を構成する視覚細胞で、色の知覚を担当するL/M/S 錐体でもっとも短波長(青色側)に反応するS

錐体は細胞密度が少ないこともありZ 刺激値の応答関数はピーク値がもっとも高く設定されている。また、輝度の計測基準となる被視感度特性応答関数のY

については、視覚細胞の中で視野周辺部に多く存在し、明暗の知覚を行っている桿体細胞が担当している。この視覚細胞と等色関数については2007 年12

月号で詳述しているのでご一読頂きたい。

また、図2 の右側に記載しているように小文字のx、y はX・Y・Z の三刺激値に対するX、Y

の刺激量であり、色の鮮やかさに相当する指標である。以降の記述でxyY と大文字のY を続けて記載する場合は大文字のY

は輝度値(cd/m2)を意味している。以前の連載でも述べているように図1 に示しているxy

色座標プロットには輝度値が反映されていないために、デジタルシネマで規定されているピーク輝度48cd/m2、基準試写室での環境光輝度レベル(この環境光は最低限の足元照明や設置機器から漏れだした照明光がスクリーン面から反射される輝度値を意味しており、この環境光輝度を測定する場合にはプロジェクターの電源は投入された状態で、プロジェクターに出力されるXYZ

値は全て零の値であり、DCDM で規定している零の下限値では無い)0.001cd/m2 未満の輝度範囲が反映されていない。

各波長範囲毎の絶対もしくは相対刺激量データがある場合にはCIE から出されている5nm 間隔でのXYZ

等色関数値を乗算してそれぞれの刺激量を積分して三刺激値を計算することになる。なお、校正された絶対値の実測データかどうかが判別できない場合については、XYZ

等色関数値のピーク値を1.0 として個々に正規化(0.0~ 1.0 の範囲の数値に換算)したうえで三刺激値を計算して小文字のxy

を算出しても同じ結果が得られる。

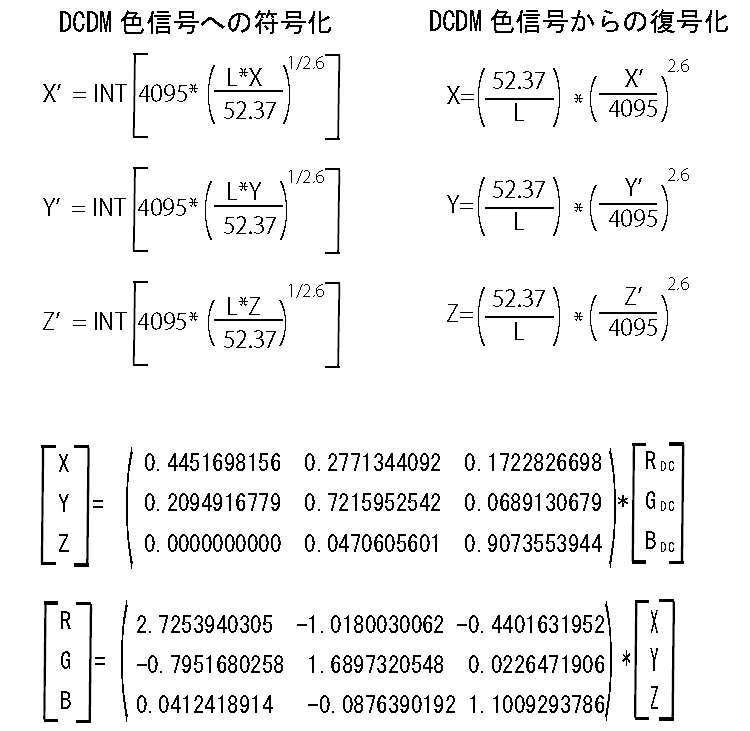

図3 は、SMPTE EG432-1

に記載されているデジタルシネマのワークフローにおける色信号符号化・複合化の流れであり、実際にどのような計算が行われていくのかを詳細に解説していく。

前述のように、映像クリエーターの制作する映像素材については全くのフリーハンドであり、どのような映像フォーマットや色信号形式で各シーンが構成されても良いわけである。ただし、映像編集に携わるいわゆるポストプロダクションの技術担当責任者や最終的な各シーンの色味や階調表現のばらつきを監督の指示により修正作業を行うカラーリストもしくはカラー・グレーディング・スペシャリストと称される職種の方にとっては、この問題は非常にやっかいである。各シーンの映像を、ポストプロダクション工程でのマスモニや基準試写室でチェックするときに、それぞれのシーンの色空間(再現)範囲や階調(再現)範囲が編集担当者からして“

これは? "

となった場合に、クリエーターの芸術的表現による色空間や階調表現の演出としての表現なのか、単純な伝達ミスや記録ミスで各シーン素材の色空間や階調再現に関わる技術情報が欠落していたのか、はたまた最悪の事例として単純にポストプロダクション工程での映像信号を知らないが故のミスなのかを判別できないままでクリエーター側の確認をとらずに各シーンの色空間再現領域や階調再現領域を変換してしまうことが発生してしまうと、完成前の監督試写で“

なんだ、これは!!!" となってしまうことが多々あるのが現実である。

このDSM からの変換については来月号で別途解説することとして、DSM の三刺激値がRec.709 やsRGB

等の色空間で明確に映像素材制作プロダクションとポストプロダクション間で比較校正されている理想的な映像ソースが納品されたものとして、以下の変換工程を解説していく。

図3 のワークフローの最初の変換工程では、DSM からXYZ への変換が最初に行われるが、多様な制作手段による映像ソースで構成されるDSM

の持っている色空間をXYZ 三刺激値に変換するには、SMPTE で規定されているD-Cinema

基準試写室にてスクリーンに投影してXYZ三刺激値を測定する必要がある。この測定結果から、XYZ の値を最大値1.0910 で正規化して、下記の計算式でDCDM

形式の12 ビットX'Y'Z' コードへ変換する。

この計算式のL はプロジェクターの輝度であり48cd/m2 が規格値として規定されている。先ほどのXYZ 各刺激値を正規化する場合のピーク値が1.0910

となっているのはDCDM

での白色色温度が昼光色軌跡から外れていることに起因している。なぜ、デジタルシネマの白色が昼光色軌跡から外れているかについては次号で詳細に解説する。

またワークフローでガンマのかかったX‘Y'Z‘ からXYZ に戻す復号化処理は上記の式により計算される。以下の説明でX'Y'Z' やR'G'B'

のようにダッシュがつけられている場合にはガンマ係数がかかっていることを意味している。

次に、XYZ からRGB への変換については行列式での演算が行わる。

この行列式はデジタルシネマにおけるRGB 値からXYZ への変換を行う行列式であるが、RGB、XYZ

共にピーク値を1.0にする正規化処理を行ったうえで計算する必要がある。

実際の計算は

X=0.4451698156*RDC+0.277134

4092*GDC+0.1722826698*BDC

Y=0.2094916779*RDC+0.721595

2542*GDC+0.0689130679*BDC

Z=0.0000000000*RDC+0.047060

5601*GDC+0.9073553944*BDC

となり、エクセル等の表計算ソフトで行列演算機能を使用すればテストパターン作成時のRGB:XYZ 変換が簡単に行える。

また、XYZ からRGB への逆変換行列式を下にしめす。

このような色信号の変換処理が行われて、最終的な上映段階ではプロジェクターにRGB 値として入力された12 ビットの値がガンマ2.6

でスクリーンに投影されることになる。

ここで注意しなければいけないことは、配給用データに記載されている12 ビットのXYZ コード値はガンマ係数のかかったX'Y'Z' 値である。また、DSM

のハンドリング作業においても渡された映像信号のRGB もしくはXYZ

値がガンマ係数がかかっているのか、ガンマ係数のかかっていない線形データなのかを判断ミスしてしまうと、クリエータの芸術的表現として構成された映像シーンを全く異なる諧調再現や色空間再現範囲で編集してしまうことになる。

以前の連載でも紹介した米国撮影監督協会のCDL(カラー・デシジョン・リスト)や、アカデミー(AMPAS:映画芸術科学協会)によるフィルムスキャナーのバラツキをなくすためのアカデミー・プリント・デンシティー、フィルムとデジタルでのルックの違いを定量化する目的のエスメラル・ダプロジェクト等の動向も含めて、次号では多様なDSM

からXYZ へ変換する場合の様々な技術的課題について解説を行う。