デジタルシネマNow! 連載103回HDRはどこへ行くのか?

本稿は、(株)ユニワールドが発行する月刊FDIの2015年10月号に連載した記事を筆者がWEB閲覧用に再編集したものである。

デジタル ルック ラボ 川上一郎

さて、今月号では先般開催されたIBC2015 でも各種展示が行われて話題になっているHDR(High

Dynamic Range)を巡る話題について紹介していく。

iPhone やデジカメの画像処理ではすっかり定着しているHDR

について欧州・米国・日本がそれぞれ独自のHDR 表示を巡る規格を提案し、次世代画像圧縮の主導権争いでもMPEG 陣営やその他のコーディック関連団体がHDR

での主導権争いを行っている。その一方で、“ポスプロできっちりとHDR 対応のレンダリングさえしておけば良いのでは?”との冷めた意見もあるのが現状である

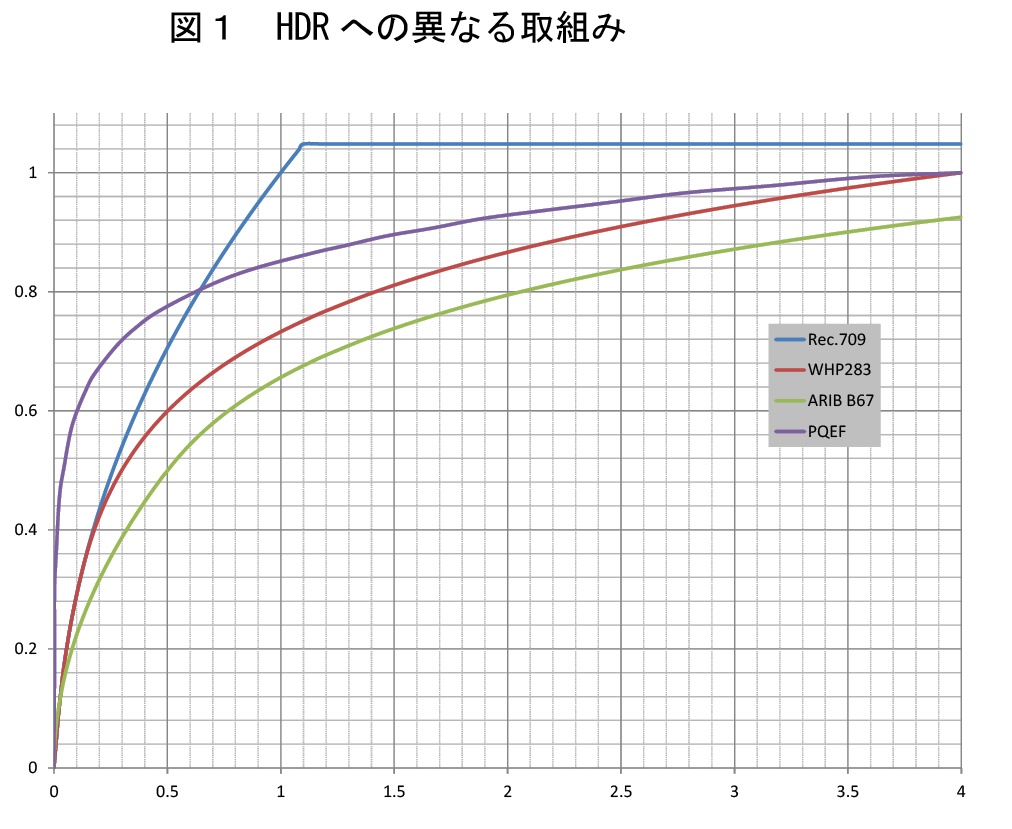

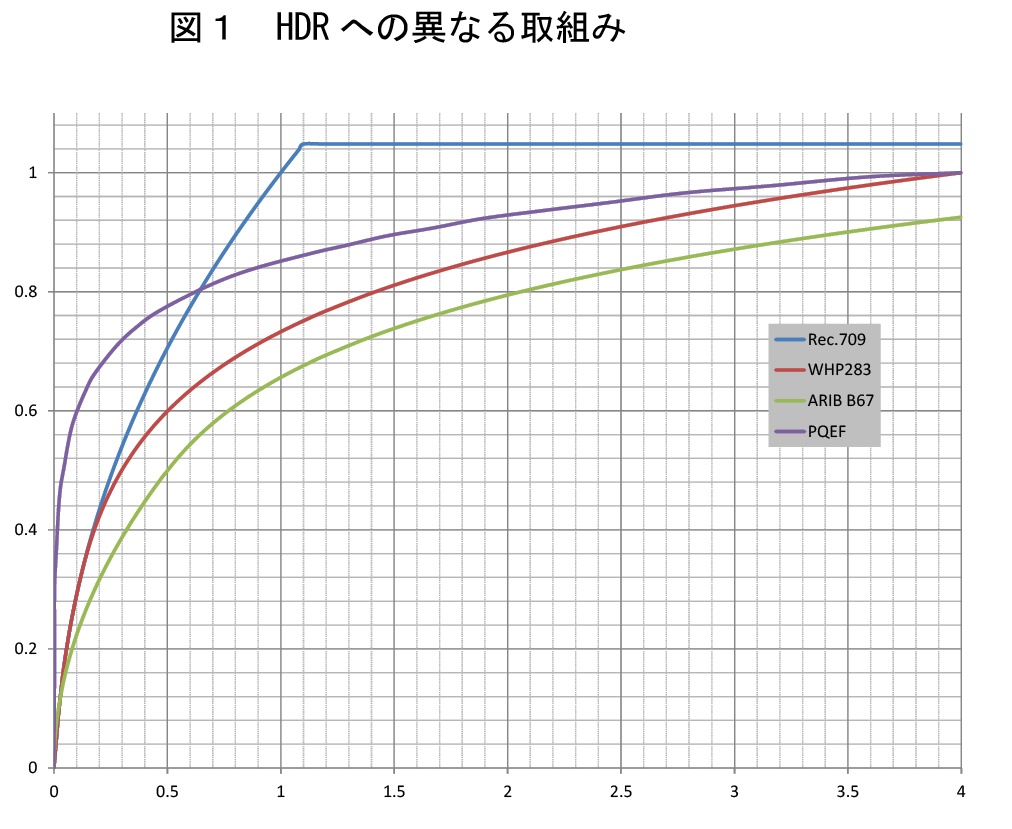

図1 には、現行のHDTV 放送で使用されているITU-R BT.Rec.709 に規定されているおなじみのガンマカーブと、欧州放送連合がITU

で審議を進めているBBC WHP283 に記載されている400%迄の輝度範囲をカバーする高輝度側を対数カーブで延長する方式、そしてNHK がITU

に提案している18%グレー反射板によるビデオ信号レベル50%を基準に正規化して対数カーブで延長する方式、そしてDolbyがSMPTE

に提案した視覚特性に基づくPQEF カーブを比較している。今までのCRT

での電気信号と画面表示輝度信号とのガンマカーブ特性を拡張して、より広範囲の輝度に対応させようとする考え方と、Dolby 提案のPQEF

カーブとは全く互換性が無く、ガンマ方式拡張によるHDR 対応は対応フレームに埋め込んだメタデータでLUT

を切り替えて表示させる、もしくはブロック毎の輝度制御が可能なバックライトでの対応を想定ており、MPEG

に代表される圧縮画像での拡張レイヤーもメタデータによるHDR 対応を指向している。

これに対して、Dolby 方式では数式1

に示しているバーテンによる視覚特性カーブをそのまま表示系に適用する方式であり、対象輝度範囲や表示系での周辺環境光に合わせた黒の輝度制御などについては想定していない。

図2 は、ガンマ係数を変化させた場合の輝度変化とバーテンの視覚特性式による識別可能な輝度変調特性とを比較しており、デジタルシネマにおけるガンマ係数2.6

を規定する根拠となった特性図である。ちなみに図2

では黒実線で示している視覚閾値より上部の範囲では視覚的に輝度変化が認知できないことを示しており、ガンマ係数2.6 では8

カンデラ付近までは視覚的に認知できないガンマ特性である。また、10

カンデラを越えた領域では視覚的に認知できる輝度変化量は鈍ってきており、いわゆるサチレーション状態となってくることが知られている。Dolby 方式ではこの視

覚特性関係式を用いて10,000

カンデラまでを対象としてEOTF(Electro-Optical Transfer Function 電気・光 変換係数

:従来のガンマ係数を規定するだけでは無く、より詳細に映像信号のデジタル値にたいする輝度変調係数を規定する考え方)を規定している。

このEOTF による新たな表示系での輝度変調の規格策定を受けてカメラ側でのOETF(

Optical-Electro TransferFunction 光・電気変調係数) の規格策定も動き出している。ただし、カメラの

OETF

特性規格化については実機で採用されるか否かは、はなはだ不透明であることに加えて、それ以前にカメラがRGB

信号と称して出力してくる色信号の分光特性を明確にしないことには実用的に意味が無いことははっきりしている。

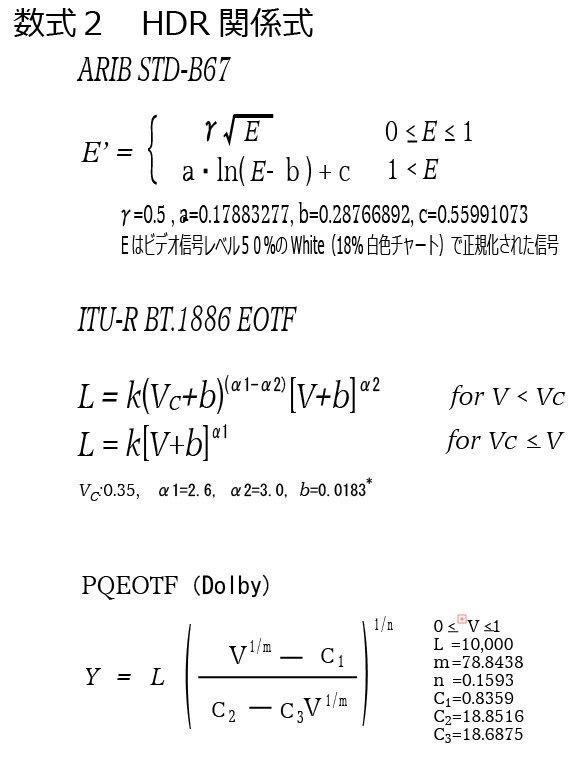

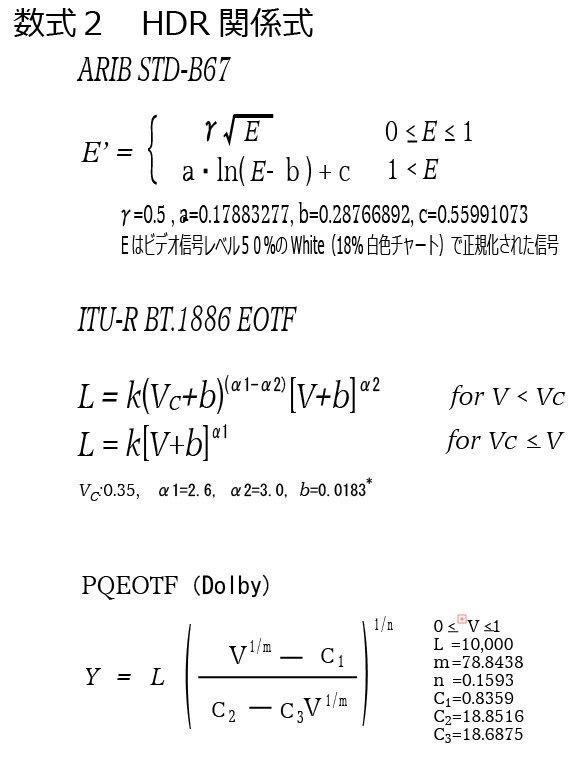

数式2 には、HDR に関係する規格関係式を示している。本年7

月に公開されたばかりの電波産業会(ARIB)によるB67

規格では、ビデオ信号レベル50%(反射率18%の標準白色版による白色基準信号レベル)で正規化したビデオ信号にたいするHDR

応答特性を規定しており、50%以下ではビデオ信号値の平方根に0.5

を乗算し、50%以上ではビデオ信号から基準の黒信号レベル値を減算した結果を自然対数変換して0.17883277 倍してビデオ信号50%での値を加算してHDR

対応のEOTF 特性としている。

また、Dolby 方式でのEOTF は最大輝度10,000

カンデラに対する変換特性として規定しており、入力ビデオ信号に対して1/78.8438 をべき乗した結果から0.8359

を減算した結果を分子として、18.8516 からビデオ信号に1/78.8438をべき乗して18.6875

を乗算した結果を分母として割り算して結果に1/0.1593をべき乗して10,000 カンデラを乗算する関係式を採用している。

EBU でのEOTF は、0.0181 以下では4.5 倍、0.0181 ~ 0.12314858

迄は0.45 のべき乗として現行Rec.709 と互換性を持たせており、0.12314858

以上では自然対数演算結果に係数を乗算する方式をとっており現行方式との親和性が高い特徴がある。 Dolby 方式が提案している10,000

カンデラの輝度は晴天時の青空の明るさであり、この輝度レベルを表示装置で実現するにはハード面での問題が大きい。LED

等の発光素子でこの輝度を実現しようとすると放熱の問題が大きく立ちはだかってくるとともに、この輝度以外の画素に対する遮光・減光手段をどのように実現するのかがきわめて困難となってくる。RGB

一画素毎にバックライトとしての発光素子をもうけることはコスト的に実現性は無く、前述の放熱手段の実装は不可能と言わざるを得ない。Dolby Vision

の試作機では64

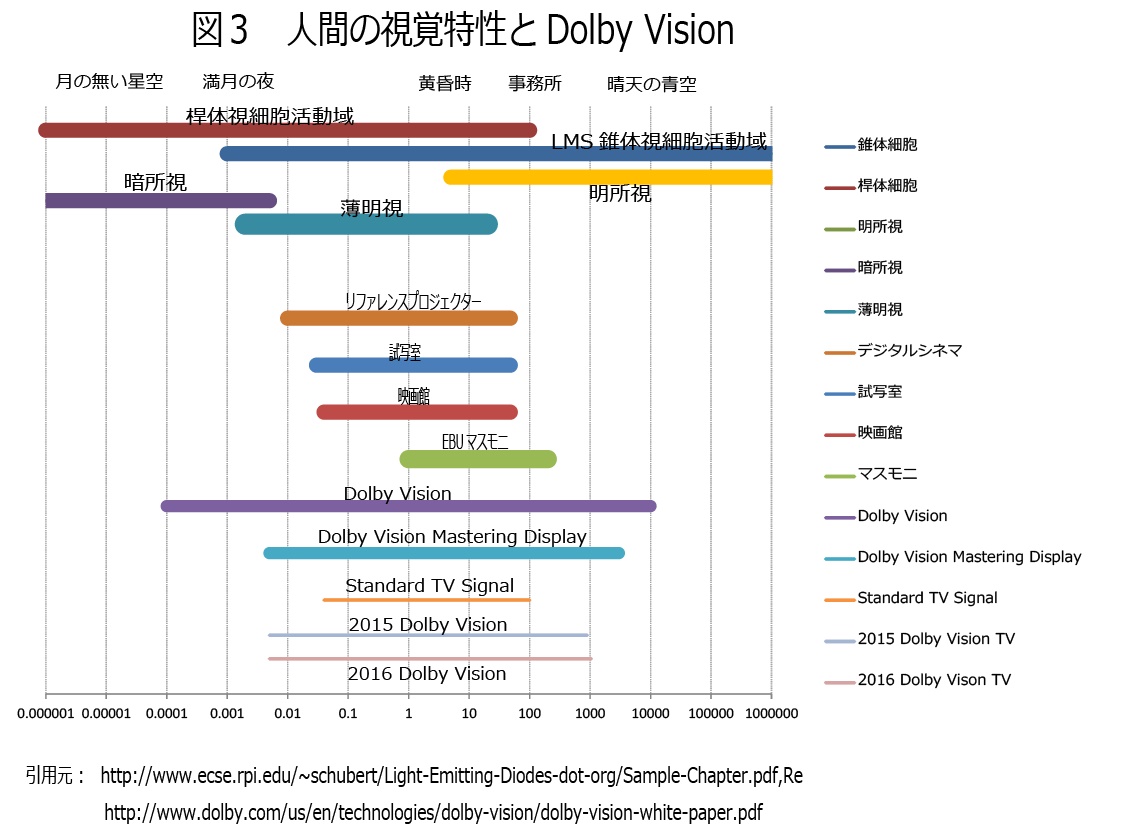

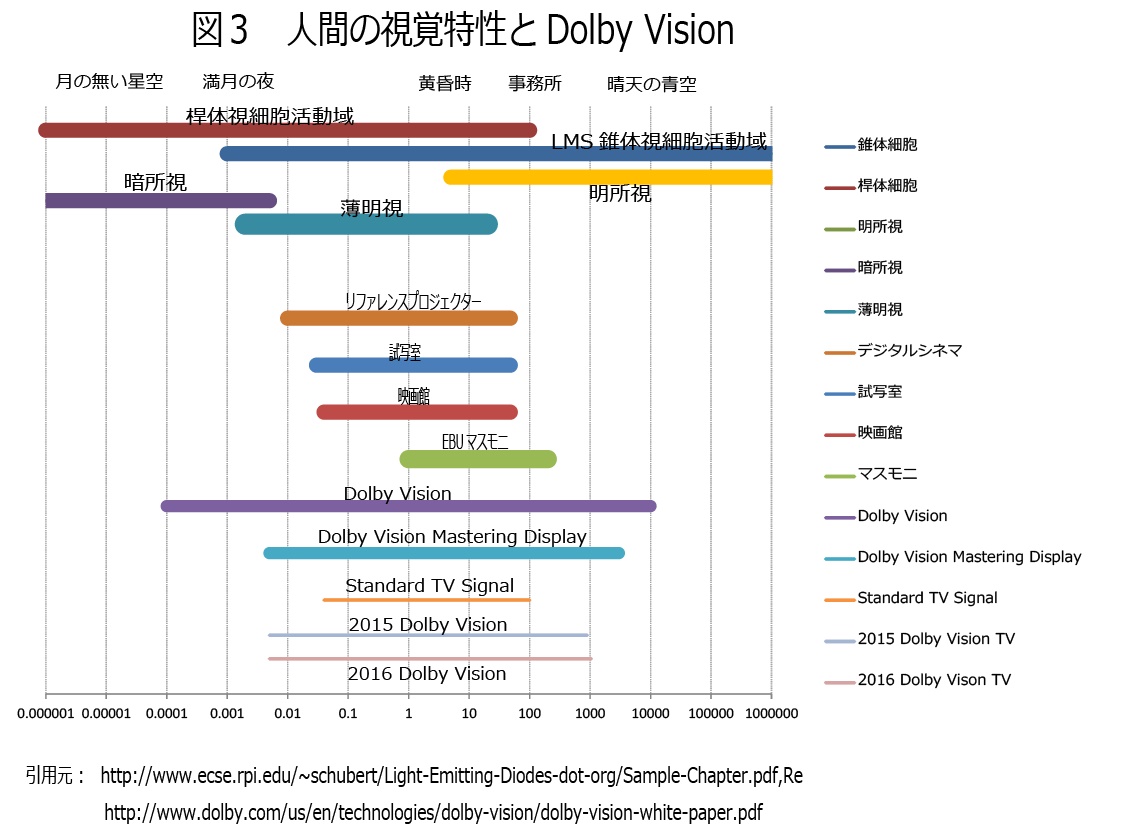

画素を一ブロックとして独立したバックライトをもうけるなどの妥協手段を採用しておりHDRモードで高輝度側にシフトしたときの黒浮が目立ってしまう問題がある。 図3

に、人間の視覚特性とDolbyVision の特性比較を示している。人間の視覚は0.000001 カンデラの暗闇から太陽表面の100

万カンデラまでをカバーしているが当然のことながら豊かな色彩と物体の微細構造まで見分けられるのは数千カンデラから数カンデラの範囲であり、デジタルシネマで規定している最高輝度48

カンデラより暗い輝度範囲では薄明視と呼ばれる明暗のみを識別できる桿体視細胞と色覚を担っているLMS

錐体視細胞が混在して視覚を構成する領域となる。次世代ディスプレイの輝度信号変調規格として議論されているEOTF

についても最高輝度を数百カンデラとするのが妥当な輝度範囲であり、黒のレベルは通常の事務所や居室での黒レベルである数カンデラを対象とするのが妥当な輝度範囲である。

デジタルシネマの規格としてはリファレンスプロジェクターの最低輝度(黒)はピーク輝度48

カンデラの1/2000 と規定している。実際の上映館では、ピーク輝度は調整可能であるが最低輝度は上映中で足下の段差が視認できる0.1

カンデラ程度に保たざるを得ない現実がある。当然のことながら最終的なマスタリング結果を確認する試写室では0.03

カンデラ未満に保って充分なコントラスト比を確保することが必須である。

デジタルシネマの新規格を巡る話題で数年前にも3D

上映時の映像ブレを無くすためにフレームレートを倍増以上に上げるHFR が取り上げられたが、HFR

を売り物にした“ホビット”も興行収入面での顕著な優位性が出せないまま下火となってしまった。デジタルシネマでのHDR についても同様に最高輝度を100

カンデラ程度にまであげてHDR 対応としても、同一フレーム内での白黒格子パターン投影時のイントラフレームコントラストが200

倍以上に保てなければ黒浮が発生し、画質的には逆効果となってしまうことから、レンダリング時にHDR

効果が視認しやすいように、撮影時の多重露光手段を考慮した映画制作のほうが現実的であると言える。

同様に、テレビ放送向けHDR についてもシーン毎でのメタデータによるLUT

書き換えもしくは入れ替えでHDR 対応とするのか、HDR 対応部分の映像をアルファブレンディングで合成するのかの選択についてはMPEG

等のコーディックが既存の映像ストリームと下位互換性を保ちながらどのように実現していくのかの課題がある。

最もHDR

対応で障壁が少ないのは次世代ブルーレイである。対応プレイヤー内でのアルファブレンディングもしくはLUT書き換えについても放送インフラとの親和性を考慮する必要が無く、HDR

対応シーンがあるブロックのみ拡張レイヤーを追加記録するのみでいいことから実現しやすいと言える。ただし、ディスプレイ側へのHDR

メタデータ送出が必要か否かについては問題があるが、デジタルシネマにおいてもJPEG2000 の上位バージョンとしてHDR

対応拡張レイヤーを含む新バージョンがDCI2.0 で定義されればシネキャンバス基板などと同様にHDR

対応基板の追加実装、もしくはファームウェア更新で対応できる可能性も残されている。

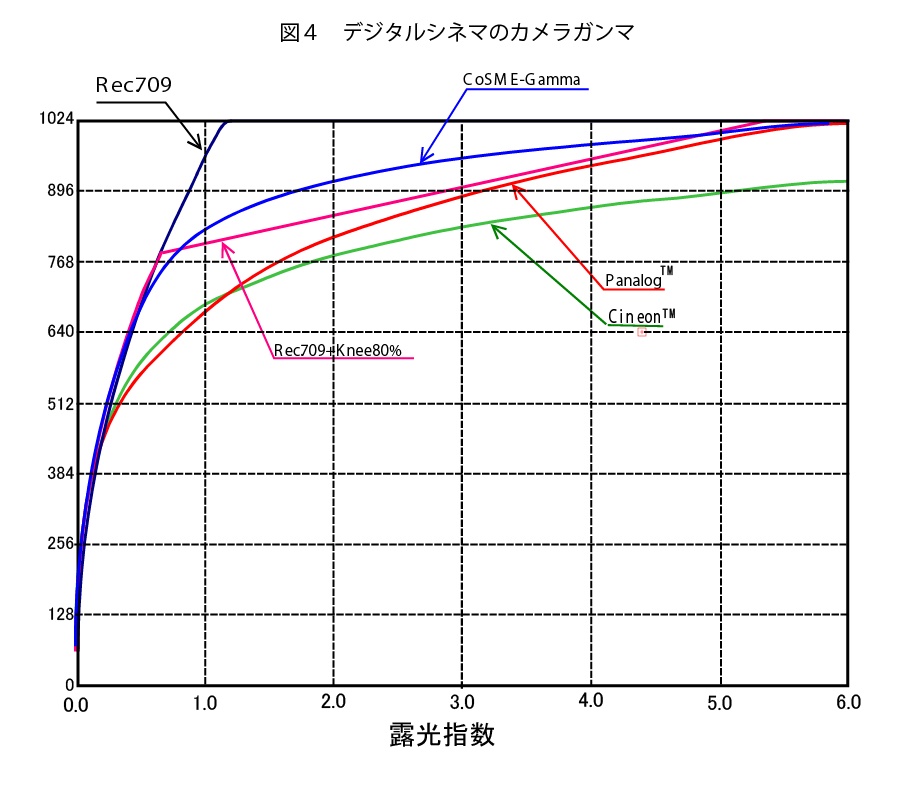

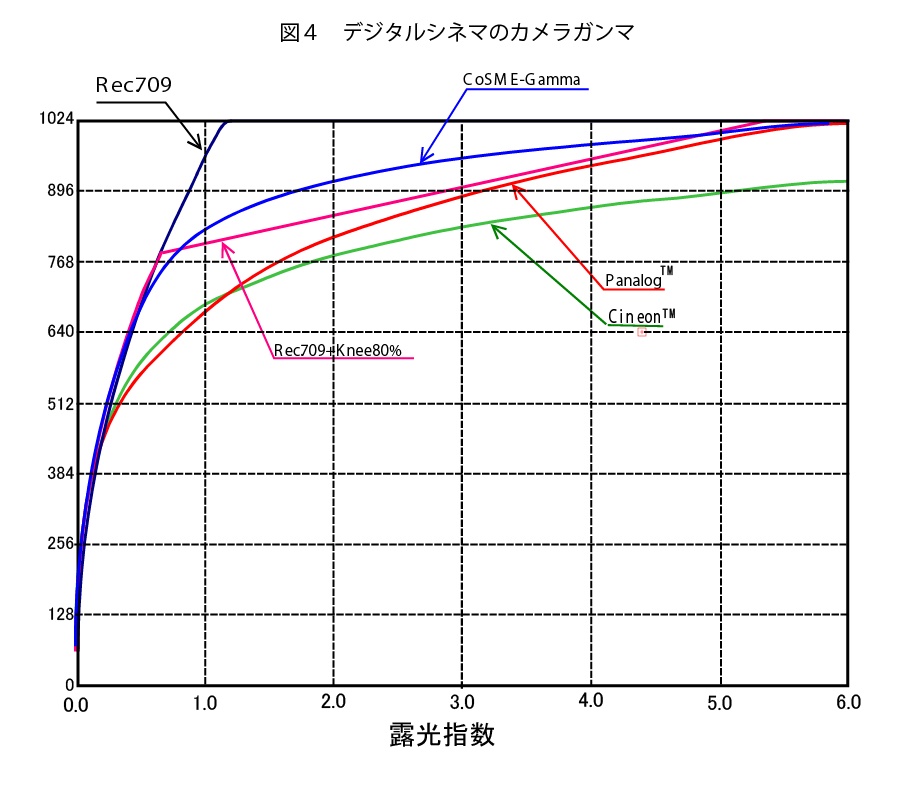

さて、図4 にはカメラ側での各種ガンマカーブを示しているが、フィルム時代のスキャナー読取りでの光線透過率特性に対応したCineon

が業界標準として存在していたが、現材ではALEXA やSony のS-Logをはじめとして各社独自のLog ガンマが乱立している。放送用カメラのOETF

特性については欧州放送連合(EBU)が精力的に活動しており、12

ビットまでを視野にいれて反射輝度に対するビデオ信号出力特性を正確に定義しようとしている。この放送用OETF

規格策定で注目されているのはスポーツ中継時の白飛びを防ぐスポーツ中継用HDR 特性の定義である。日陰となって

いるグランドでプレイする選手をきちんと映像にしながら、日差しの入り込むスタンドや空の高輝度領域も白飛びをおこさずに映像として撮影するための新規格であり、もっとも効果の出やすい領域であると言える。シネマ用カメラのガンマにLog

カーブを採用するには最低限のビット幅は12 ビットである。8 ビット・10 ビットでLog

カーブを採用したカメラでは映像表現としては階調再現性が損なわれると同時に色再現性も損なわれてしまうのでアマチュア向けとして割り切る必要があることは言うまでも無い。カメラ用HDR

での今後の課題は色再現性をどこまで担保できるかである。圧縮形式でしか録画できないカメラを含めて商業作品の撮影にどこまで耐えるカメラなのかはテスト撮影時での画質検証を行った関係者の責任であることを肝に銘じなくてはいけない。

一方で、映画撮影用HDR カメラについてどのように考えるのかはこれからの議論であるが、単板CMOS

による撮影が主力となっていることからカメラヘッドにHDR対応の拡張輝度信号出力回路を付加して4:4:4:4 出力とする等の検討も行われている。iPhone

やデジカメでの静止画像では多重露光が簡単にできるが動画としてどのように多重露光をおこなっていくのかは技術的に興味深い分野である。

表示系でのEOTF

特性については各種規格化団体が独自の方式を提案しているが、実用的にどの方式が定着するのかは予測が難しいところがあり、まして撮影用カメラのOETF

特性については規格化よりは業界標準がどこに向かうのかが話題となってくる。“豊かな色表現が可能!!”等の広告宣伝キャッチフレーズに対して、現在の放送が未だに色信号を間引いた色差信号形式を採用していることに対する問題提起がITU、EBU、ARIB

等では公然と行われていないが12 ビットでの高画質映像を前提としたHDR 議論の中で色差信号から脱却してRGB4:4:4 でのフルカラー放送に向け

た規格化議論を開始すべきではと強く感じている。さらに、MPEG

等の既存画像圧縮技術は色差信号を前提にして輝度成分に色情報を若干加えたY’信号の強弱でしか画質劣化を判定していないために家庭用ディスプレイが12

ビット信号をハンドリング可能となる時代が目前となっていることから色相誤差を画像圧縮技術の優劣判断の最優先課題とする新しい画像圧縮技術の開発に注力していただきたい。当然のことながら非圧縮映像を家庭に届ける画像伝送方式の開発こそが最優先課題であることは言うまでも無い。この非圧縮画像伝送・映像配給はデジタルシネマが今後も生き残るため

にも必須の技術的課題でありノーベル賞候補になりえる技術開発であると筆者は信じている。