DCI2.0の話題

デジタルルックラボ 川上一郎

筆者註)本稿は、筆者が長年に渡って連載(“デジタルシネマNow!”)を行っている株式会社ユニワールド:月刊フルデジタルイノベション2015年8月号に掲載した記事をWEB掲載用に再編集している。

101 回目を迎える今月号の記事は、昨年から各方面で話題となり出しているデジタルシネマ規格の全面改定である。1999

年から欧州から始まったデジタルシネマ標準化の動きはハリウッド大手スタジオ五社の共同出資によりDCI LLC( Digital CinemaInitiative

Limited Liability

Company)を設立し、ロサンゼルス地下鉄でハリウッドハイランドの隣駅であるハリウッドバイン駅にちかいパシフィックシアター(トーキーシネマの上映などで有名な映画館であったがロサンゼルス大地震により安全性に問題がでたために商業上映ができなくなっていた)を実験場所として借り受け精力的にデジタルシネマ標準規格策定のための実証実験を行った。筆者も何度か訪問して各種の試写に立ち会ったが、地震の影響で空調設備が損傷したままであり、10

月のSMPTE カンファレンスに合わせて開催された試写会では防寒対策の準備が事前に流されていたことを懐かしく思い出している。このDCI はSMPTE

での規格化とISO

での国際標準移行作業を終え、現在は大手五社の担当者が輪番制で連絡窓口を置くだけの状態となっているが、全世界でのデジタル化移行が最終段階となってきた現在、現状での不適合箇所や、新技術への対応等でDCI

規格2.0 への全面移行が必要ではとの意見が大きくなってきている。最近の関係者内での議論や意見を踏まえて紹介していく。

まず最初に配給用デジタルシネマパッケージDCP の問題である。映像・音声・字幕の三種類のファイルが上映の時系列に合わせてMXF

ファイルとして統合されて一つの作品を構成しているわけであるが、配給時には、まず配給会社の近日公開予告編数作品が個別DCP

ファイルとして配置され、次に本編のタイトル部分、そして約20 分毎に分割された本編映像が通番を付けて配置され、そしてタイトルエンドとなって作品としてのDCP

ファイルが構成される。ここで問題となってくるのがファイル名の管理である。全世界で13

万スクリーンがデジタル化されている現在で、ハリウッドの大型作品では音声や字幕の各国対応に加えて配給先での各国向け予告編構成のバリエーションを加えると300 ~

500種類の組み合わせが発生することが知られている。さらに、3D 作品の登場に加えて3D デジタル音響の登場によりDCP

を構成するファイル構造の複雑さがさらに増してきているのが現状である。

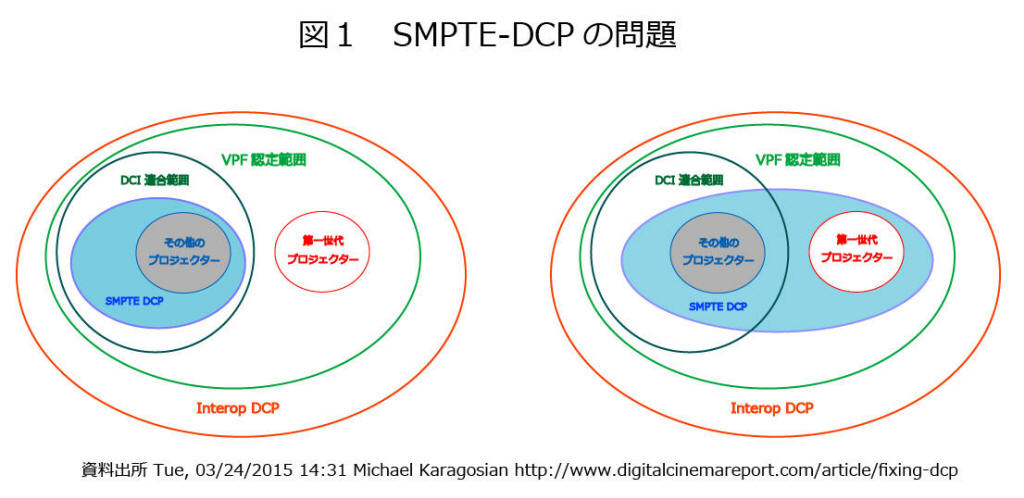

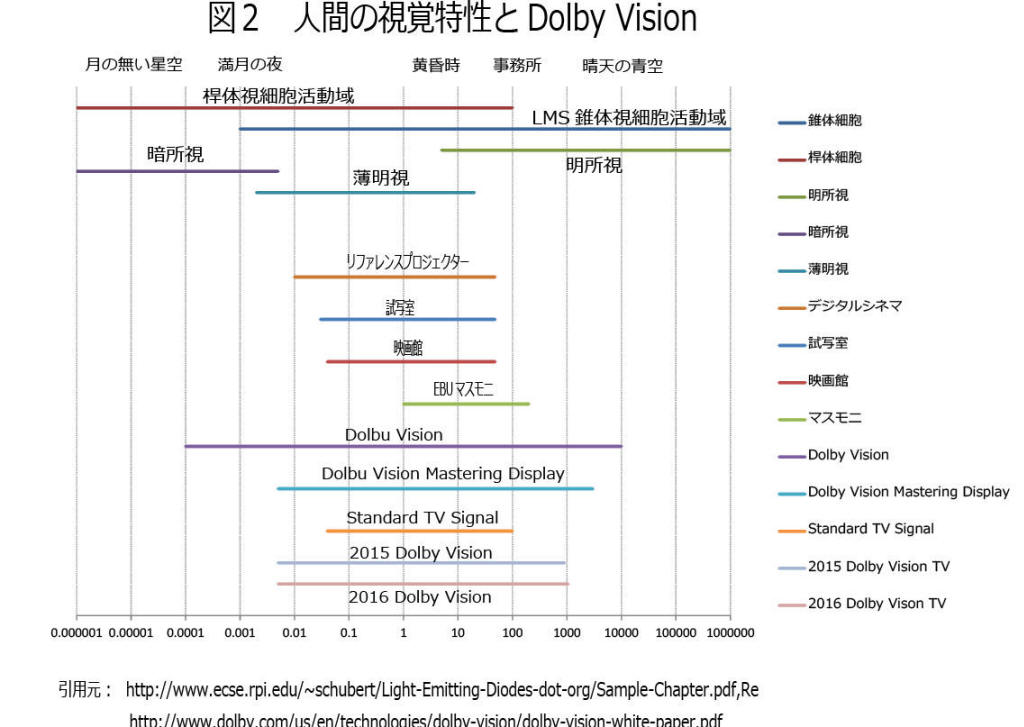

図1 にはSMPTE-DCP と業界関係者の任意団体であるInterop-DCP との対応範囲の図解である。Interop-DCP

とは、DCI規格策定当初にMPEG 関係者の任意団体であるMPEG-Interop

を母体にして初期のシネマサーバー乱立時に発生したDCP運用の問題点をネットで議論しながら対応して運用規則を作り上げてきた団体であり、VPF

が関与しない欧州での各国映画振興委員会主導でのデジタルシネマ配給ネットワークでの運用も含めてサポートしているところが特徴である。SMPTE-DCPは、図1の左側に示しているようにDCI認証機器のみを対象として、初期のデジタルプロジェクターやシネマサーバーには対応していない。そして最もネックとなるのがVPFの枠組みにより導入された機器の問題である。投資ファンド主体によるVPF資金で導入された機器は当然のことながら資金回収が終わるまで装置の入れ替えが行われない。また、配給側からのVPF料金回収により投下資金回収の大半を頼っているために、最近のイベントシネマやハイフレームレート、HDR、デジタル音響などの新規投資への対応も当然のことながら市場原理による迅速な対応とは行かなくなる。特に、最近のハイフレームレート対応作品やデジタル音響対応作品でのDCPファイル展開時のエラー発生が問題となってきた。このために、最近主流となっているトラッキングファイルでの命名に対応し図1の右側にしめしている状況である。ただし、ファイル名の長さ制限の問題や、全世界での現状に合わせた緩やかな標準作りにどこまで柔軟にSMPTEが対応できるのかには難しい面もあることは確かである。さらに、シネマサーバー市場の4割強を占めていたドレミラボがドルビーに買収され、ドルビー陣営とGDC、そして最近のデジタルシネマプロジェクターがメディアブロック内蔵型に切り替わってきており標準化を議論すべき構成メンバーが大きく変わっていることも一つの要因である。

最近のDCPファイル展開時のエラー発生で問題となっているのがデジタル立体音響のサウンドファイルである。ドルビーのAtmos、DTSの3D Audio、BarconoAuro11.1等が続々と発表されており、特徴とするところはオブジェクトベースサウンド(

OBA Object-Based Sound)である。従来のステレオチャンネルやサラウンドチャンネルに対して時系列に音声データが流れるのでは無く、“Moving

Sound”と称されるようにシーンに併せて特定の音が聞こえる方向を変えながら映画館の中を動き回るイメージである。この技術で問題となってくるのは新たな音響チャンネルの追加が必要となるのか、音声データに対してオベジェクト型のデータをどのようにタグ付けして配置するのか、そしてなによりも問題なのがDCPでMXFラッピングされてファイルから問題無く展開されて、トラブル無く再生できるのかの検証を誰が行うのかである。DCI認証のセキリュティー関連は米国と日本に代行機関があるが、このオブジェクトベースサウンドについてはフィルム時代の音声トラック問題と同様に各社のOBAサウンドファイルが混在する形が想定され、興行関係者やポスプロ関係者には悩ましい問題である。

さて、スマートフォンの普及により写真のダイナミックレンジを拡大して表現できるHDR(High Dynamic

Range)画像が普通に使用されるようになってきており、4K対応のブルーレイでもHDR対応が発表されている。デジタルシネマの世界でもドルビーがDolby

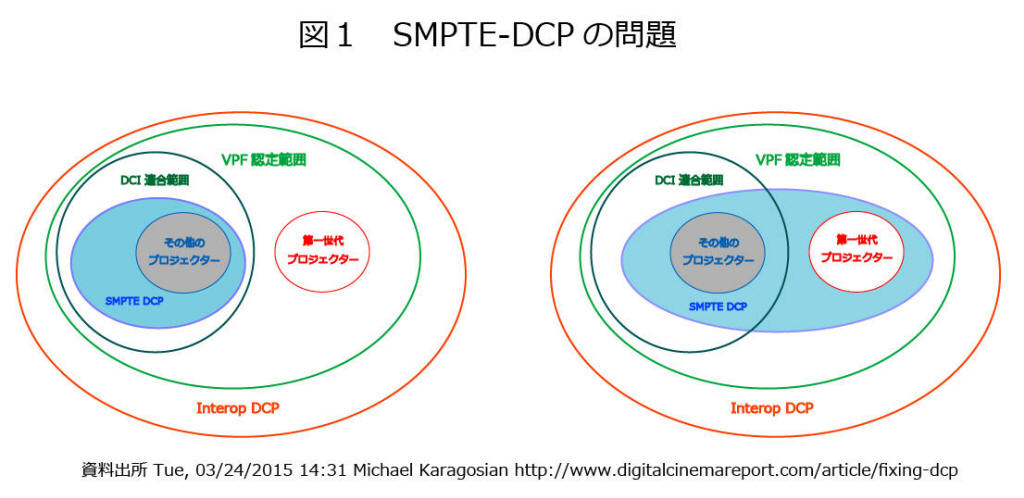

Visionを発表している。図2は、人間の視覚で認知できる輝度範囲とデジタルシネマの取り扱う輝度範囲、そしてDolby

Visionが対象としている輝度範囲を示している。

月の無い星空での、0.000001カンデラでは網膜周辺部に存在する桿体視細胞のみが機能し、暗闇で30分以上経過したあとの暗順応状態では光子数個分の光刺激も感知できると言われている。天体観測時には、視野周辺部にしかこの桿体視細胞は存在しないために、星を見る場合には視野中心を外した方が良く見えることが知られている。筆者も東工大勤務時代にデジタルシネマテストベッドで長時間光学計測を行っていたときにDLPプロジェクターのミラーがランダムにピクセル単位で反転する現象を視認できたことが思い出される。

この暗黒の状態から満月の夜の明るさ程度までが暗所視と呼ばれている領域で明暗のみを感知する桿体視細胞の情報のみで視覚が構成されている。LMSの三種類の錐体視細胞が活動するのは0.001カンデラから100万カンデラ(実際には数万カンデラ以上の刺激が長時間はいると視覚に障害が発生する)と言われており、この錐体視細胞が主体となって視覚を構成しているのが明所視と呼ばれており、桿体視細胞と錐体視細胞が同時に機能して視覚を構成しているのが薄明視と呼ばれれており映画関係者の用語で“マジックアワー”と呼ばれている最も豊かな色彩表現のできる輝度範囲である。デジタルシネマでは外光を遮断した映画館での視聴が前提となるために上映時の輝度範囲もこの薄明視の領域が大半となっている。ドルビーが提案しているDolby

Visionでは0.0001から10000カンデラまでの範囲をカバーする映像表現技術と称している。最も、人間の視覚では虹彩が明るさにより拡大・縮小して広範囲の輝度に対応しており、カメラレンズの絞り範囲で換算すれば±4ストップ程度と言われているので、0.01カンデラまで黒を絞り込んだディスプレイで1000カンデラを越える輝度で映像が表現されても視覚としては飽和してしまうことから、家電メーカーの量販店店頭での高輝度スペック争いと同様に豊かな映像表現とは言いがたい。また、Dolby

VisionのディスプレイではLEDバックライトを複数に分割して背景輝度を制御しているために、輝度制御ブロック内で高輝度画素が存在する場合にはブロック内での黒浮が発生し、逆に低輝度ブロックでは白が伸びない問題が発生する。

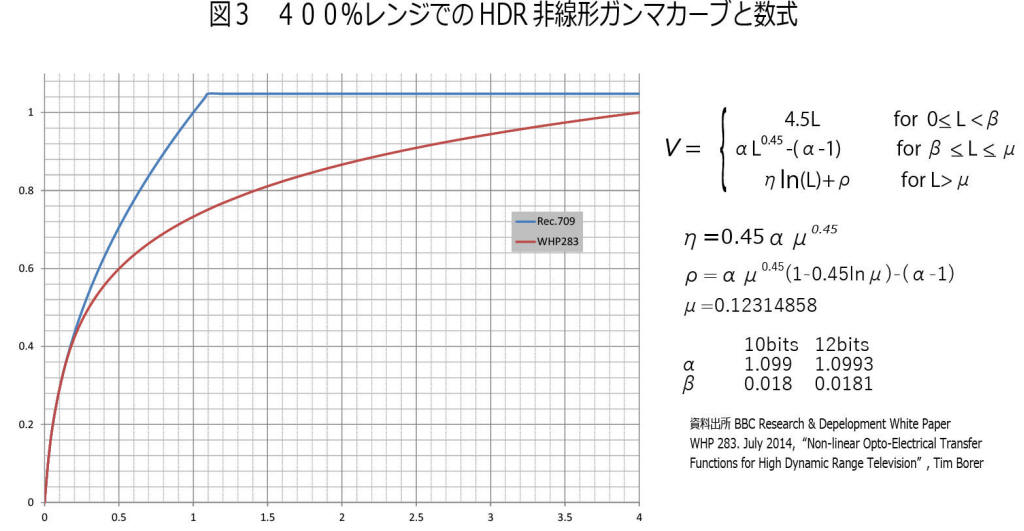

静止画像の世界ではすっかり定着したHDR画像を動画の世界にも適用すべく英国放送協会が提案しているのが非線形ガンマカーブによる拡大ダイナミックレンジの手法である。

図3にはBBCリサーチラボが公開しているホワイトペーパーWHP283での400%レンジでの非線形ガンマの提案方式である。従来のHD放送ではCRT時代の名残から0.45のガンマ係数で輝度0~110%迄を定義し、特に高輝度側の領域が多い映像シーンでは輝度レベル75%前後から緩やかにガンマカーブに傾斜を持たせて輝度レベル140%~150%迄の映像情報にも対応させるニーとよばれるガンマ係数を設定することが行われていた。このBBCによる提案では輝度範囲400%迄の間を自然対数変化の非線形ガンマを適用することにより動画でもHDRを表現できるようになる。以前の連載でも紹介したように人間の視覚特性は輝度が上がれば識別できる輝度差は縮小していくために、従来のRec709によるビデオ信号レベルと比較して輝度レベル50%を越えたあたりから輝度に対するビデオ信号の応答が鈍くなり輝度レベル400%迄に対応できるようになる。

図4がこの提案手法によるHDR効果を示した映像であり、高輝度側に傾斜(Knee)を持たせたガンマ補正よりもハイライト部分の細部が表現されている。装置への実装としてはLUTのシー毎の切り替えがメタデータ対応となれば問題無くできるが、デジタルシネマの場合にはプロジェクター側のファームウェア対応がどこまでできるのか、またMPEGやJPEGで議論されているHDR対応レイヤーを追加する手法で対応するのかは今後のDCI2.0を巡る議論となってくる。

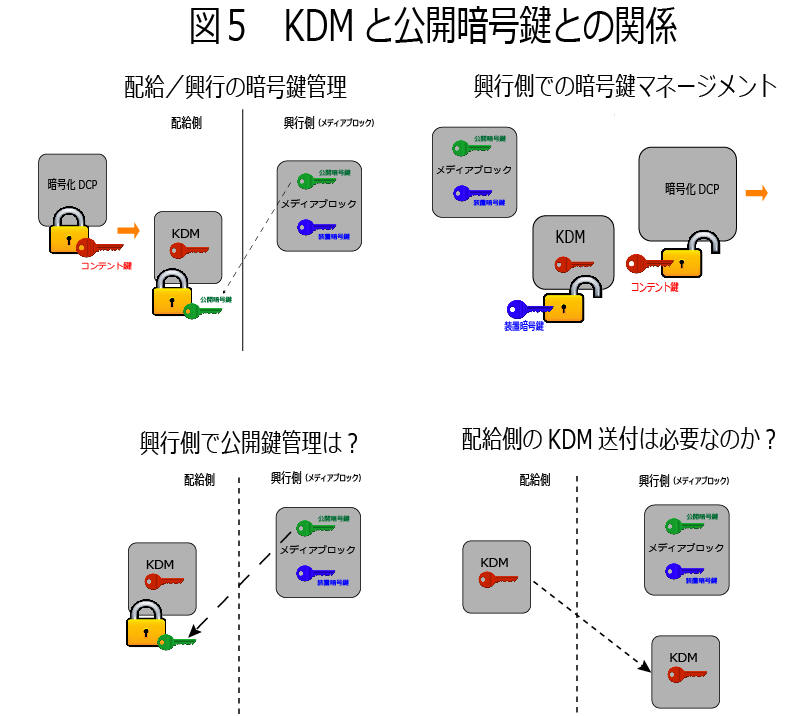

さて、北米地域ではDCPファイルも衛星配信が大半となってきているがDCPファイルの複製防止で最も重要な暗号化鍵の管理が問題となってきている。図5に、DCI規格策定時の暗号化鍵管理のワークフローを示している。図の上段左側が当初の配給側・興行側での暗号化鍵管理の流れであり、配給側はDCPに暗号化を行っている公開暗号鍵を解除するための個別の興行側暗号化解除鍵KDMを送付し、興行側ではメディアブロックやデジタルシネマサーバーの装置暗号鍵を入力し、KDMに含まれている興行側機器のMACアドレス等の認証が合致すれば公開暗号鍵により暗号化されているDCPファイルの暗号化が解除されて上映可能となる流れである。ここでDCPファイルの暗号化は数本から数万本の配給パッケージに共通して暗号化をかけるために公開暗号鍵となっている問題がある。メディアブロックやデジタルシネマサーバーで公開暗号鍵が見える状態となってしまえば不正な興行や複写が可能となってしまう危険性がある。また、衛星配信の場合には映画館全体を統括するシアターサーバーにDCPファイルが保存され、興行時の観客動員状況に応じて上映スクリーン変更も自由にできるように成っており、配給側のKDMに含まれるべき上映回数や上映期間の制限、そして機器認証をシアターサーバーとするのか個別映写機器とするのか等々にどこまで柔軟に対応するのかの問題がある。KDM送付そのものが必要なのか、ネットワークでの認証管理が現実的でセキュリティー管理的に問題が無いのではとの議論も多い。デジタルシネマ黎明期にはKDMの解除パスワードをシアターマネージャーが映写室のホワイトボードに書いたままにしていた笑い話も多々あったことが思い出されるが衛星配信やネットワーク配信に移行したあとにKDMを別便で送付する必要があるのかについては経費問題から新たな標準化が必要である。

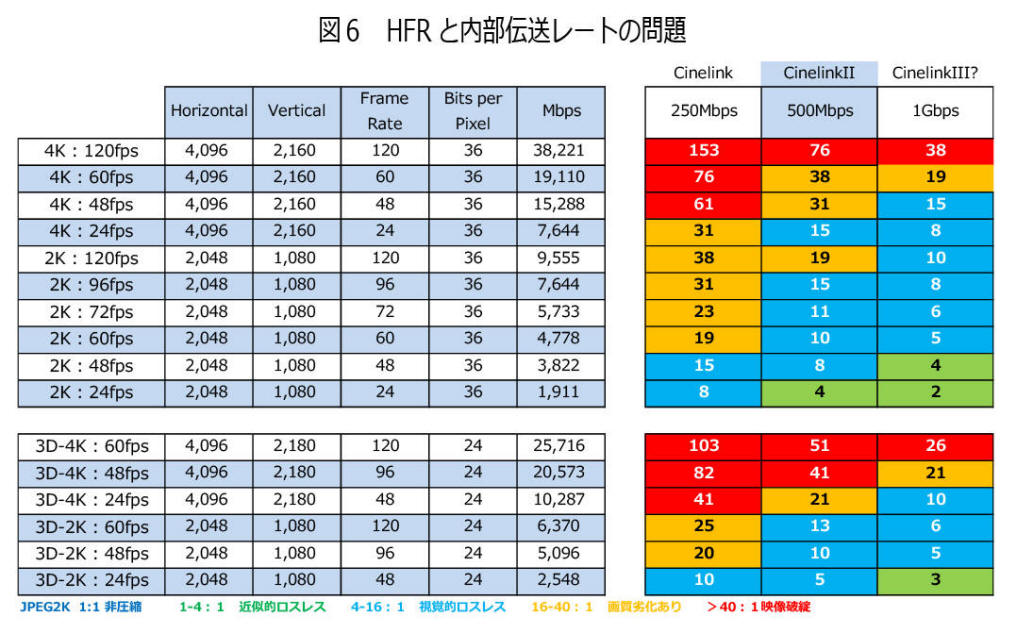

さて、3D作品でフレームレートを上げて画面の“がくがく”としたぎこちなさを無くそう!とか、HDRによる新たな映像表現、そしてリアル4K作品の配給上映等が話題となっているが問題となってくるのはプロジェクター内部の映像信号回路に使用されているテキサスインスツルメンツ社の特許技術である暗号化映像信号回路“Cinelink”の伝送レートである。この技術は同軸ケーブルで接続された映像信号ラインの双方にCinelinkの回路素子が無いと正常な映像として再生されないものであり、最初のバージョンでは250Mbps伝送帯域しか無く、図6に示しているように上映に問題の無い視覚的に劣化が認められない16:1の圧縮率では2K映像48fps迄しか対応できない問題である。3D映像で片眼24フレームの上映では画質劣化範囲となってしまうことから、通常のXYZコーディングをY:dXdYの色信号ダウンサンプリングに置き換えて上映を行っていた。その後Cinelink-IIが発表され、大半の機器でもファームウェア更新を行えば500Mbpsまで伝送帯域が改善されたが、4K映像では24fpsが限界である。2K映像での片眼60fpsには対応できるが、今後のシネコン旗艦スクリーンで主流となる4K映像での3D上映は片眼24fpsが色信号ダウンサンプリングを行っても限界となってしまう。

デジタルシネマでのHDRが4KブルーレイのようにHDRサブレイヤーとして対応することになれば通常の2D上映でも同様に内部伝送レートの問題が顕著となってくるために1Gbpsを越えるCinelink-IIIが開発されるのか、はたまた映像信号としてのセキュリティーが保証される光ファイバー伝送を採用するのかは興味深いところである。ただし、Cinelink-IIでもファームウェア更新にかかる費用負担をVPFサプライヤーが受け入れるのかを含めて問題があるとの指摘もあったかことから追加費用の発生は悩ましいところである。

最近の連載記事でも紹介しているが大画面プレミアスクリーンの導入はシネコンの差別化として主流になってきており、新規投資の対象としてリアル4K上映でハイフレームレートとHDR対応については規格策定をどのようにするのかを含めて興味深い話題である。

また、レーザー光源の使用が映画館でも可能となったことから4K/8KのUHD規格で拡張されたテレビ側の拡大色空間に対してどのように対処するのか、8K対応を行うのか、はたまたJPEG2000の後継規格を採用するのかの問題がでてくる。

MPEGの場合には開発に携わっている各社の関連特許を一括ライセンスし、特許使用料は各社の寄与率により再分配する枠組みができあがっていることから新技術の開発が活発であるのに対してJPEGは基本的にライセンスフリーであり、DCIがJPEGを採用した根拠もひとえにライセンスフリーが最大の理由であるが、裏を返せば利益を生まない研究の為にMPEGほどの開発は行われていない問題がある。

関係社の間で話題に上がりだしたDCI2.0規格も、従前のようにハリウッドが出資金を再度募って新組織を立ち上げるのか、南カリフォルニア大学に寄付組織を作って運営するのかは聞こえてこないが、世界で13万スクリーンに達したデジタルシネマの今後のためにも、より高画質で臨場感のあるデジタルシネマでありつづけて欲しいと感じている。