デジタルシネマのコントラストとは

筆者註)本稿は、筆者が長年に渡って連載(“デジタルシネマNow!”)を行っている株式会社ユニワールド:月刊フルデジタルイノベション2015年3月号に掲載した記事をWEB掲載用に再編集している。

筆者註)本稿は、筆者が長年に渡って連載(“デジタルシネマNow!”)を行っている株式会社ユニワールド:月刊フルデジタルイノベション2015年3月号に掲載した記事をWEB掲載用に再編集している。

今月号では、レーザー光源搭載プロジェクターの本格参入や、先月号で紹介した大画面プレミアスクリーンの市場動向等を踏まえて、デジタルシネマが現在の商業映像として最高の画質となっている要素の一つであるコントラストについて総括的に紹介していく。

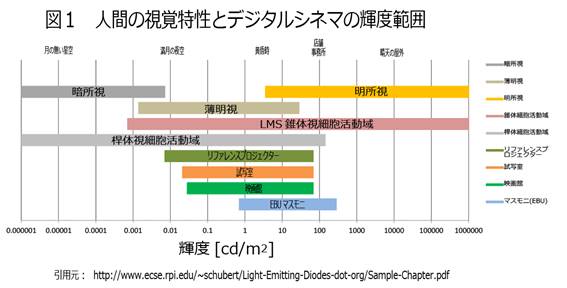

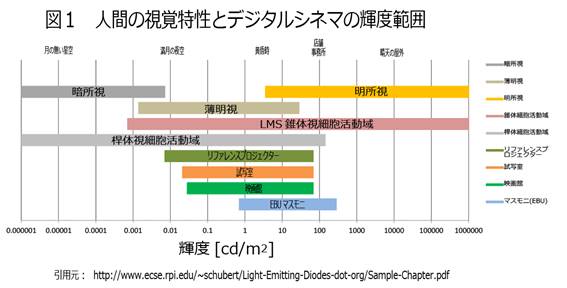

図1 は人間の視覚特性とデジタルシネマで規格化されている輝度範囲について示している。実に、10-6 〜 106 カンデラ迄の広い輝度範囲で人間の視覚能力が発揮されている。この広い輝度範囲をレンズの絞りに相当する瞳孔が収縮(2mm)・拡張(7.1mm)して対応しているが、色を知覚する視細胞である錐体視細胞(長波長側からL 錐体・M 錐体・S 錐体と称されている)の近く範囲は10-3 〜 106 カンデラの範囲に限られており、この色覚視細胞主体で視覚機能が働いている輝度範囲を明所視と呼んでいる。この色覚細胞は、網膜中心部に偏って存在しており、RGB を正しく認識できる視野範囲は10 〜 15 度にしか過ぎない。ただし、無意識のうちに視点位置が移動して60 度の範囲は色情報を含めて認識されていると言われている。従って、映画館の最適座席位置は、視野角45 〜 60 度の範囲にスクリーンの8 割相当が入ってくるスクリーン中央列のやや映写室よりとなるのが一般的な映画館の座席配置である。

網膜の周辺部には輝度のみを感じる桿体視細胞しか存在しておらず、10-6 〜102 カンデラの輝度範囲が活動域であるが、像ができている網膜中心部からは離れているために不鮮明な像情報しか得ることはできない。この、桿体細胞のみが機能している輝度範囲を暗所視と呼んでいる。

この明所視と暗所視との中間に位置するのが薄明視と呼ばれる錐体視細胞と桿体視細胞が同時に機能して視覚を形成している輝度範囲である。この10-2 〜 101 カンデラの輝度範囲は、朝間詰め・夕間詰めと称される刻々と空の明るさ・色味が変化して行く時間帯であり、ハリウッドの映画撮影用語で“マジック・アワー”と称される時間帯である。スタジオ内の撮影では、この“マジック・アワー”を表現するために照明とカメラレンズに様々な色温度補正フィルターを駆使している。デジタルシネマの規格策定時に制作された画質評価用映像“StEM”の1シーンにもパーティーのカットで“マジック・アワー”と題されている映像シーケンスがあった。記憶色と称されている肌の色や、花々の色などの色合いが絶妙のバランスで再現されるところに映画ならではの楽しみがあり、刻々と変化する日没後の空や町並みの色彩表現はまさに“マジック・アワー”である。

家庭でのテレビ視聴とは異なり、足下がかろうじて見える程度の暗い環境で長時間にわたり映画作品の中に入り込んで鑑賞する映画では、メリハリの効いた画面内コントラストと豊かな色彩表現、そして家庭では難しい85 デシベルにも達する音響効果が最大の魅力である。画面内でのメリハリの効いたコントラストとは、抜けるような青空の輝きと、日陰の暗い部分の細部まで見分けられるコントラストであるが、特に映画関係者のこだわる“黒の締まり”についても関連する要因について詳細に解説していく。

表1 には、デジタルシネマのコントラストに関連する光の単位関係を示しており、表2 は照度・輝度の換算表である。

表3はSMPTE によるデジタルシネマの上映に関する規格の抜粋であり、規格上の基準プロジェクター(物理的に存在するかは別)、試写室、映画館での輝度均一性、基準色温度での白色輝度、全白・全黒投射でのコントラスト、そして実際の映画鑑賞でメリハリを感じる画面内コントラスト(表3 の下部に示している白黒の格子模様で測定)の規格値を示している。

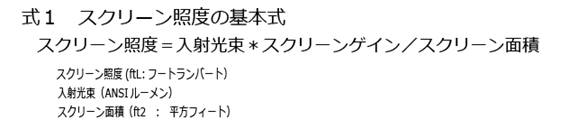

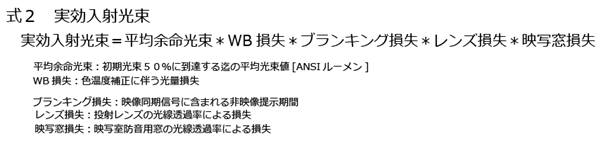

まず、スクリーンの明るさであるが、式1 に示すようにプロジェクターとランプ選定で目安となるのがANSIルーメンの値である。このANSI ルーメンはプロジェクターからスクリーンに向けて投射される全光束の値であるが、測定方法は同期信号を伴わない全点灯状態の出力であり、白色の色温度補正であるホワイトバランスも行わずに、投射レンズも実装しない状態で積分球による全光束量を測定した代表値である。

一般的なスクリーンの照度を計算する場合には、式1 のように、定格ANSI ルーメン値にスクリーンゲイン(スクリーン面に反射率が測定された標準反射板を設置して、プロジェクターから投射された光束に対する反射輝度の比率(スクリーン反射輝度)/(標準反射板輝度×反射率))を乗算した結果をスクリーン面積(平方フィート)で除算すれば1 平方フィート当たりの反射光束量フートランバートが計算できる。このフートランバート値が表3 に示している試写室や映画館での14 ± 3 以内に入れば規格の明るさに入っていることになる。

ただし、この基本計算式で規定の明るさとなることはほとんど奇跡に近い。実際のスクリーンに入射する光束量は式2 に示しているように様々な光量低下要因が関係している。まず、最大の問題はランプ使用に伴う光量低下である。一般的に平均寿命時間の7 割相当で4 〜 5 割にまでランプ光量は低下していく。新品のランプを装着すると使用開始から数十時間は7 〜 8 割相当にまで急激に光量が低下し、その後は定格寿命の7 割相当の使用時間までは緩やかに光量が低下していく。

デジタルシネマ用プロジェクターではランプ電流制御によりランプハウス内部での光量を一定に保つ機能があるが、平均余命光束は定格ANSHI ルーメンに対して60 〜 70%相当の値となることを考慮する必要がある。次にホワイトバランスに伴う光量損失であるが、所定の白色色温度に設定するために3 〜 5%程度の光量損失が発生する。

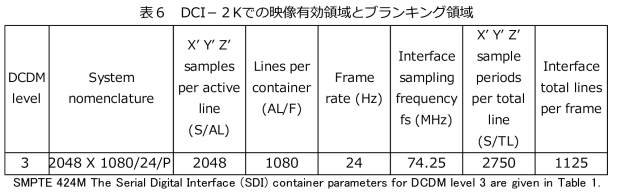

次に、映像信号のブランキング時間による損失がある。表6 に、DCI-2K での映像信号タイミングを示しているが、フレーム切り替わり時に完全黒となる垂直同期ブランキング区間は1125 − 1080 = 45 ライン、そして映像表示中にも水平同期ブランキング区間が2750 − 2048 = 702画素分発生する。水平同期のブランキング時間は駆動回路によっては映像が停止しないので垂直ブランキング部分を損失時間と考えると、

145 × 24/1125 × 24 =0.04

であり、4%の光量損失となる。

また、レンズによる損失はプロジェクションレンズ光線透過率による損失が主な要因であり、一枚のレンズ母材の光線透過率が97%としても6 枚から8 枚でズーム光学系を形成すると開口率損失などを加えると最悪で20%程度の光量損失が発生すると考えられ、反射防止コーティング等の処理を適切に行ったとしても10%程度の光量損失は発生することになる。

そして、映写室の防音用として映写窓があるが、防音効果と特定周波数に対する共鳴を防ぐために若干角度を付けた二枚構成のガラスを使用するために、電気硝子建材(株)の特定防火設備用ガラス“ファイアライト”の場合では550nm付近での光線透過率は88%であり、二枚構成の場合には合計で23%の光量損失となってくる。

この参考例としてあげた数値を定格10,000ANSI ルーメンのプロジェクターに当てはめると

(10,000 × 0.70) × 0.95 × 0.96× 0.90 × 0.77 = 4,424

となり実に定格ANSI ルーメン4 割の光量しか得られないことになる。

したがって、プロジェクターに光量維持機能がついている場合での基準輝度設定値を14ftL(フートランバート)にしていても、プロジェクターが計測しているのはランプハウス内部の輝度値であり、式2 に示している光量損失は考慮されていないことに充分注意する必要がある。

次に、式3 にはスクリーンに関する損失を示している。スクリーン面積は投影される実面積であり、映像フォーマット効率は表5 に示しているように2K/4K のフルフレームに対する実効映像部分の面積比損失である。一般的には、VISTAフォーマットでの像高を基準とし左右を暗幕で隠して上映し、シネマスコープ上映時には左右の暗幕を開くとともに上下の暗幕を所定位置に移動することになる。この暗幕で見た目には隠されている部分にもランプ光源からの光束は使用されている(DLP の場合にはミラーで投射レンズには向かわない方向に光軸が蹴られている)ためにプロジェクターの出力している全光束に対する損失となる。

次に映画館のスクリーンでは主音響のスピーカーがスクリーンの背面に設置されていることからサウンド・パーフォレーション(音響透過口)と称される穴が面積比で5%程度開けられており、この開口部は光を反射しないので当然のことながら光量損失となる。

次に格子模様のテストパターンではスクリーン全体に100%白と0%黒を投射した場合のコントラスト比と大きく異なる原因の画面内の黒浮について考察してみる。

式4 は、この黒浮に関する要因を整理してみた関係式である。

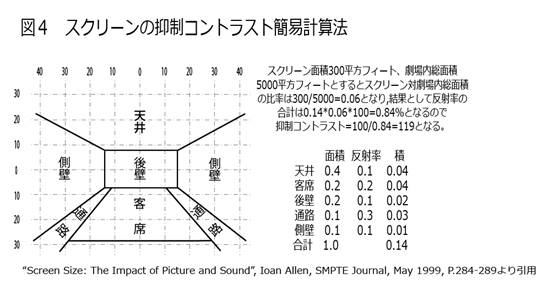

最初に考察しなければいけないのは観客席側からの再反射である。映画館内のスクリーンに対する抑制コントラストについてはドルビーのIoan Allen 氏が1999 年にSMPTE ジャーナルに投稿した記事があり、スクリーンへの射影面積比率と各部分の平均反射率の総和に映画館内総面積に対するスクリーン面積比を乗算した値を計算し、この値で100 を除算した結果を抑制コントラストとして計算する手法を提案している。

式4 では、スクリーン全反射光束に観客席反射率を乗算した結果をスクリーン面積で除算し観客席側からの再反射によるスクリーンの明るさフートランバート値をまず計算する。次に、通路照明などの全光束量を同様に観客席反射率で乗算した結果をスクリーン面積で除算して照明によるスクリーンの明るさを算出する。最後に、スクリーンバックヤードからの反射を計算する。塩化ビニール製のスクリーン自体の光線透過率も数パーセントはあり、サウンドパーフォレーションによる直接透過光束も面積の5%相当がバックヤードに注がれることとなる。

光線透過率が5%のスクリーンで面積が1200 平方フィートに10,000 ルーメンの入射光束があり、サウンドパーフォレーション開口率が5%、バックヤードの反射率が10%とすると、開口部以外からバックヤードに入射する全光束量は

10000 × 0.95 ×0.05 = 475 ルーメン

開口部からの直接入射光は

10000 × 0.05 = 500 ルーメン

となり、合計975 ルーメンの入射光束が反射率10%であることから

97.5 ルーメン× 0.95 = 92.65 ルーメン

を非開口部面積1140 平方フィートで除算すると0.08ftL の黒浮となり、開口部では97.5ルーメンは開口部総面積60 ルーメンで除算すると1.625ftL であり面積平均で非開口部の明るさと加算すれば0.16ftL となってくる。

観客席の照明については、ペンライトを持った係員を上映中に配置できないと階段や通路が視認できる明るさにするために黒浮の問題が発生してくる。階段や通路照明の光束が直接スクリーンに向かうのは最悪の設計であるが、画面輝度に連動した通路の自動輝度調整等も考慮した画質優先の映画館があっても良いと考えている。原稿執筆中にも米国映画興行界を牽引するRegalシネマチェーンが全映画館の座席をオットマン付きの高級座席にリニューアルすることを新聞発表している。全米第二位のAMC がレストランシアター等の地域内競合スクリーンとは明確に差別化した映画館リニューアルを積極的に進めており、競合対策として座席の改良、売店メニューの見直しなどを含めて行っているが、今後は画質優先のペンライト誘導員付きで、黒の締まりをセールスポイントにしたプレミアスクリーンも話題となって欲

しいところである。

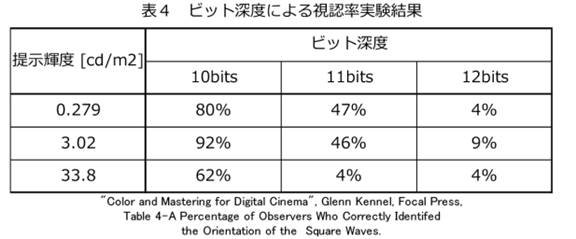

さて、デジタルシネマの規格策定時にはデジタル上映時のビット幅についても検証が行われている。

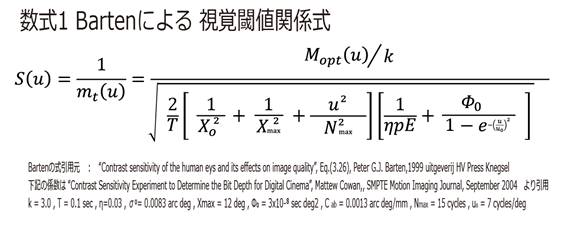

数式1 は所定の濃度差を持ったパターンを一定回数繰り返して認識できるかを計測する様々な実験結果から経験式として整理した“Barten の視覚閾値モデル”である。

繰り返しパターンの空間周波数u に対するCSF( Contrast Sensitivity Function:コントラスト知覚関数)に関わる要因を集約したものであり、最近のHVS(Human Visual System:人間の視覚システム)モデルによる新規表示システム関係の文献では数多く引用されている。この数式により様々な輝度条件での視覚によるコントラスト識別限界値が計算できるために、デジタルシネマでのガンマ係数決定及び配給パッケージでのビット幅最終決定に使用された。

数式1 の下段には、デジタルシネマ規格策定時の実証実験時に採用された各パラメータの値を記載している。右式の分母となっているMopt(u)は瞳孔をレンズとして捉えた空間伝達関数であり、k は視覚応答特性のS/N比ゲイン調整パラメータであり3.0 が採用されている。この数式の詳細についてはネット上で各種文献が検索できるのでそちらを参照いただきたい。

この関係式を使用した実験の詳細については“Contrast Sensitivity Experiment to Determine the Bit Depth for Digital Cinema”, Mattew Cowan, SMPTE Motion Imaging Journal, September 2004 に記載されている。使用したテストパターンは縦横208 画素の矩形領域に8 画素幅でベースライン輝度とテストレベル輝度の格子を配置して学生や映画関係者等の映画に対する習熟度や年齢層を加味した被験者構成で行っている。

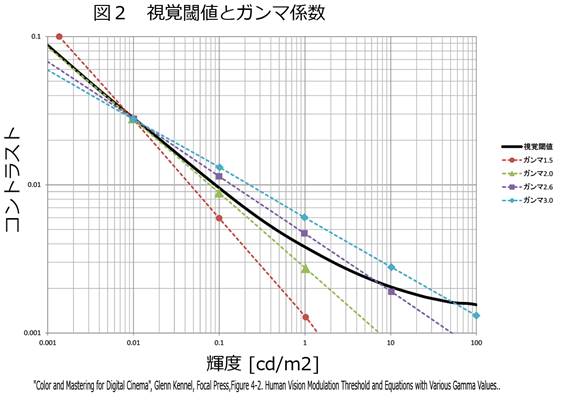

図2 が、Barten の式によるコントラストの視覚閾値を0.001 〜 100 カンデラ迄プロットしてガンマ係数を変えた場合の輝度変化と比較した図表である。ガンマ1.5 では0.01 カンデラ以上の輝度では視覚閾値と大きくはなれてしまい、ガンマ2.0 では0.2 カンデラ以上の輝度で視覚閾値と離れてしまう。結果としてガンマ2.6 が10 カンデラ付近まで視覚閾値とかなり近いコントラストを提示できることがわかる。なお、Barten の式から算出された視覚閾値の特性から10 カンデラ以上の輝度ではコントラスト識別能力は著しく低下していることから100 カンデラ以上での高輝度帯域ではガンマカーブを大きく傾斜(ニー)させることが視覚特性的にも合致していることがわかる。

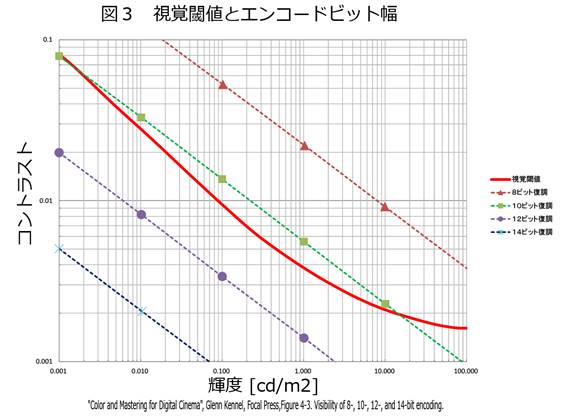

図3 は、同様にBarten の式による視覚閾値と映像信号のビット幅によるコントラスト再現の関係を比較した図表である。8 ビットでは1 デジットあたりのコントラスト変化が大きく視覚特性と差が大きく、10 ビットでは15 カンデラ以上では視覚特性を超えるコントラストが表現できるがデジタルシネマの目的とする48 カンデラ以下で2000:1 のコントラスト比を満足するにはビット幅が不足している。結果として12 ビットのビット幅が採用されているわけであり、最近のシネマ用カメラの一部機種では8 ビットや10 ビットでのLog ガンマを採用している例が見受けられるが、図3でも明らかなようにシネマの階調再現には12 ビットが必須である。

商業映像の鑑賞手段として、映画館が最高の画質と音響で映像表現の世界に入り込める!と言える為には、映画館の設計や運営に携わる方々が本稿で解説したコントラストと輝度について充分理解いただき、今後ともに映画興行がビジネスして成立し続けていくことを望んでいる次第である。